Dalam hening malam, ketika bintang-bintang berbisik, aku teringat pada sosok yang kini hanya ada dalam kenangan. Detik-detik terakhirnya terukir dalam hati, bagai lukisan indah yang abadi, mengingatkanku pada cinta dan kasih yang tak kan pernah pudar.

Tulisan ini sengaja kutorehkan dengan segenap rindu yang tak pernah surut, untuk mengenang setiap detik dan jejak perjalanan yang pernah kami lalui bersama almarhum Ayah—sebelum akhirnya beliau pergi jauh, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Cerita ini juga kupersembahkan sebagai tanda ingatan, tepat setahun sejak kepergian sosok yang begitu kusayang. Al-Fatihah untuk Ayahku tercinta ❤️

Kamis,

9 Mei 2024.

Hari itu merupakan hari libur dalam rangka memperingati Kenaikan Isa Almasih. Aku menghabiskan waktu liburku untuk menyelesaikan Company Trip Book kantor, mengingat waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Membagi waktu antara pekerjaan utama dengan menjadi panitia company trip ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Waktu dan energiku benar-benar terkuras, apalagi destinasi kali ini bukan di dalam negeri.

Selama dua jam aku fokus bekerja, lalu diikuti satu jam istirahat, terkulai lemas di atas tempat tidur. Pola ini kuulangi terus sejak pagi hingga malam menjelang tidur. Aku sebenarnya sudah harus segera beristirahat, karena keesokan harinya aku akan dinas keluar kota pukul 06.00 pagi. Sementara sekarang, jam sudah menunjukkan pukul 11.00 malam—dan rasanya, tubuh ini benar-benar lelah setelah seharian bergelut dengan isi Company Trip Book ini.

Setiap kali kuperiksa ulang, selalu saja kutemukan celah kesalahan yang belum selesai juga. Hingga akhirnya, dengan berat hati aku memutuskan untuk berhenti dulu malam ini, memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Rencananya, aku akan bangun lebih awal, sekitar pukul 04.00 subuh, untuk melanjutkan pekerjaan ini sambil bersiap-siap dinas pagi esok hari.

Jumat,

10 Mei 2024.

Alarm pukul 04.00 pagi berhasil membangunkanku dari lelapnya tidur. Dengan mata masih berat, aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan semangat. Hari ini jadwalku sangat padat—tapi mau tak mau, semuanya tetap harus dijalani.

Aku segera bergegas ke kamar mandi, membasuh muka agar sedikit segar, lalu mengambil air wudhu untuk melaksanakan shalat tahajjud. Meski tubuh masih terasa lelah, rasanya hati sedikit lebih tenang setelah menghadap-Nya di sepertiga malam.

Setelah itu, aku sarapan sederhana: sepiring nasi dengan lauk seadanya. Sambil mengunyah pelan, tanganku sibuk membuka laptop, kembali mengotak-atik dokumen Company Trip Book agar beban pekerjaannya sedikit berkurang sebelum aku berangkat.

Waktu berlalu cepat. Tak terasa, setengah jam kemudian aku sudah harus mandi dan menunaikan shalat subuh, lalu segera bersiap-siap. Mobil jemputan dijadwalkan tiba sebentar lagi di depan rumah—dan hari yang panjang pun resmi dimulai

06:20 WIB

“Tin tin!”

Terdengar suara klakson mobil di luar rumah—tanda bahwa aku harus segera bergegas. Dengan langkah cepat, aku keluar rumah sambil membawa laptop. Memang sejak awal aku sudah berniat mencicil pekerjaan sebagai panitia company trip di dalam mobil. Perjalanan hari ini akan memakan waktu sekitar 2,5 jam sekali jalan, jadi ada sekitar lima jam waktu pulang-pergi yang bisa kumanfaatkan.

Namun kenyataannya, setelah beberapa saat di dalam mobil, aku belum juga mengumpulkan niat untuk membuka laptop. Kondisi jalan yang berkelok dan menanjak membuat perutku terasa tidak nyaman. Akhirnya, kuputuskan untuk menikmati saja pemandangan bukit-bukit yang sedikit tertutup kabut, sambil mendengarkan musik dan bercengkerama dengan rekanku yang lain.

Tugas utama kami hari ini selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Waktu berjalan cepat, dan aku kembali diingatkan bahwa tugas sebagai panitia belum selesai. Dokumen Company Trip Guideline ini harus segera dibagikan ke grup besar paling lambat sore ini, karena trip akan dilaksanakan Sabtu depan. Artinya, peserta harus mendapat informasi final minimal H-7 sebelum keberangkatan.

Karena tak ada pilihan lain, aku pun membuka laptop. Jalan yang berkelok tak lagi kuhiraukan, begitu pula dengan hujan gerimis yang turun di luar jendela. Meskipun AC mobil membuat kulitku terasa dingin, jaket yang kubawa masih cukup membantu. Sesekali, perut terasa mual, membuatku harus mengalihkan pandangan dari layar ke luar jendela. Aku menyenderkan leher ke kursi, mencoba mencari kenyamanan sementara, lalu kembali menggerakkan jari-jariku untuk menuntaskan tanggung jawab ini.

Namun akhirnya, aku benar-benar tak kuat lagi. AC mobil yang dingin di hadapanku mengguncang perutku terlalu hebat. Aku merasakan isi perut mulai naik. Dengan panik, aku menarik lengan rekan di sebelahku, memberi isyarat agar mobil menepi. Tangan kiriku menutupi mulut yang sudah penuh dengan isi perutku yang mendesak untuk segera dikeluarkan.

Begitu mobil berhenti di tempat yang aman, aku langsung membungkuk, menutup mata, dan memuntahkan semua isi perutku. Nasi Padang yang kusantap siang tadi seketika lenyap—sia-sia sudah kenikmatannya, kini hanya tinggal jadi muntah semata.

Aku terkulai lemas di kursi mobil, lalu tertawa kecil bersama rekan-rekan lainnya. “Aigoo, lemah sekali badan ini!” candaku sambil membersihkan sisa muntah yang mengenai bajuku dengan tisu. Walau lelah dan mual, setidaknya tawa kecil tadi cukup jadi penawar rasa tak nyaman.

16.00 WIB

Aku akhirnya sampai di kantor, meskipun tubuh rasanya sudah cukup remuk redam. Tapi tugasku hari ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu lagi agenda penting: diskusi dengan panitia lain soal persiapan Zoom meeting besok.

Ya, besok kami akan adakan Zoom meeting untuk seluruh peserta company trip. Tujuannya jelas—menginformasikan semua poin penting yang harus diperhatikan sebelum keberangkatan. Mulai dari teknis keberangkatan, barang bawaan, hingga pembagian kamar dan rundown acara. Dan tentu saja, aku yang harus menjadi moderator sekaligus leader dalam meeting tersebut.

Pikiranku pun langsung terseret kembali ke tumpukan catatan yang harus disusun. Meski wajahku sudah pucat, keringat mulai membasahi pelipis, dan tubuh rasanya minta rebahan, aku tetap memilih untuk bertahan. Toh, ini bagian dari tanggung jawab yang sudah kupilih dari awal.

Dengan tenaga yang tersisa, aku bertemu rekan-rekan panitia dan membicarakan hal-hal yang perlu disepakati. Sesekali aku mencatat, sesekali aku hanya mengangguk—setengah mendengarkan, setengah menahan rasa ingin tidur yang mulai mengintip. Tapi aku yakin, begitu semua ini selesai, rasa lelah ini akan tergantikan oleh rasa lega.

Besok adalah panggung kecil untuk memastikan semua berjalan lancar. Dan malam ini... adalah waktu untuk bersiap—meski mungkin, hanya lewat tidur sebentar dan bangun lagi lebih cepat.

Isi tweet ku di tanggal 10 Mei 2024 waktu itu.

Sabtu,

11 Mei 2024

Pagi ini aku harus datang lebih awal ke kantor. Sudah ada janji dengan leader-ku yang lain untuk pengambilan video salam—semacam pesan singkat sebagai bentuk kehadiran simbolis karena beliau tidak bisa ikut dalam company trip kali ini. Pukul 08.10 WIB aku sudah menginjakkan kaki di kantor, cukup lebih cepat dari biasanya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, aku langsung menghidupkan laptop dan mulai memeriksa ulang beberapa file yang nanti akan ditampilkan saat Zoom.

Waktu berjalan cukup cepat. Sekitar empat puluh lima menit berlalu, kami kembali ke ruangan masing-masing untuk fokus menyempurnakan poin-poin utama yang akan dibahas hari ini. Zoom meeting dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB—dan sebagai moderator, aku harus benar-benar siap.

Sebelum masuk ke ruangan virtual meeting, aku memutuskan untuk ke toilet terlebih dahulu. Bukan apa-apa, hanya antisipasi sederhana biar tidak perlu panik di tengah-tengah acara. Buang air kecil, cuci tangan, dan berkaca sebentar. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu keluar dengan langkah mantap—setidaknya itu niatku.

09.20 WIB

Aku beserta panitia lain sudah memasuki room Zoom meeting sambil melihat jumlah peserta yang sudah hadir. Masih sekitar 15% dari total yang diundang, jadi aku berinisiatif untuk menunda waktu mulai sepuluh menit ke depan agar peserta lainnya bisa bergabung terlebih dulu. Artinya, Zoom meeting baru akan benar-benar dimulai pukul 09.40 WIB.

Sambil menunggu, aku coba tersenyum kecil ke arah kamera. Di kepalaku, aku ulang-ulang rundown meeting ini. Aku sempat melihat wajah-wajah peserta yang sudah masuk, sebagian masih mematikan kamera dan belum menyapa. Aku maklum, hari Sabtu pagi seperti ini mungkin mereka masih butuh waktu untuk benar-benar “bangun” dari rutinitas seminggu penuh.

Tepat pukul 09.37 WIB, HP-ku yang tergeletak di sebelah laptop tiba-tiba bergetar. Tertulis di layar:

"Ibuk💕"

Tanpa pikir panjang, aku langsung menolak panggilan itu. Aku masih berada dalam forum yang belum dimulai, tapi posisiku sebagai moderator membuatku tidak bisa sembarangan menjawab telepon. Setelah kutolak, langsung kuketik pesan pendek:

"Buk, Ichak lagi meeting. Ada apa buk?" Pesan terkirim pukul 09.38 WIB.

Tak ada balasan. Aku menatap layar beberapa detik, berharap centangnya cepat berubah biru. Tapi tidak. Tak lama kemudian, di pukul 09.41 WIB, HP-ku kembali bergetar. Kali ini yang menelepon adalah Tanteku. Melalui WhatsApp juga. Namun sama, aku tak bisa menjawab juga.

Di waktu bersamaan, Zoom meeting sudah benar-benar dimulai. Aku sedang berbicara menyapa peserta, “Selamat pagi semuanya, mohon maaf kami baru mulai karena ingin menunggu teman-teman lain bergabung...” dan seterusnya. Tapi panggilan dari Tante membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Jarang-jarang Tante menelepon di Sabtu pagi

Tanganku bergerak refleks—menekan tombol kunci layar supaya panggilan segera berhenti bergetar. Aku tidak bisa mengangkatnya sekarang. Tapi dalam hati, aku sudah mulai merasa tidak tenang.

Pukul 09.57 WIB, sebuah pesan singkat masuk dari Ibuku: “Nanti telepon Ibu, ya, Nak.”

Tulisan itu sederhana. Tidak tergopoh-gopoh. Bahkan sangat tenang. Tapi entah kenapa, justru ketenangan itulah yang membuat dadaku semakin berat. Aku tahu Ibu tidak akan menulis seperti itu kalau tidak ada hal penting. Tidak pada hari biasa, apalagi di hari Sabtu seperti ini.

Aku menatap layar Zoom, mencoba tetap menyimak. Meski dalam hati, pikiranku sudah ke mana-mana. Aku tetap menjawab pertanyaan peserta, berusaha mengarahkan forum, dan sekali dua kali melempar ke panitia lain untuk membantu. Tapi jujur, pikiranku sudah tak utuh.

Di tangan kanan, aku masih memegang pulpen. Kertas di depanku berisi beberapa poin penting yang harus aku catat dan sampaikan ulang di akhir sesi. Tapi rasanya... tulisan-tulisan itu sudah kabur di mataku.

Jantungku berdetak makin kencang.

Hampir dua jam Zoom meeting berlangsung. Saat sesi ditutup dengan baik dan semua poin tersampaikan, aku langsung melepaskan headset. Satu hal saja ada di kepalaku: hubungi Ibuk.

Tapi saat aku hendak keluar ruangan, langkahku tertahan oleh atasan yang menghampiri. “Sebentar ya, ada sedikit revisi pembagian tugas peserta.” katanya sambil menunjukkan tabel yang perlu diperbaiki.

Aku tersenyum kecil, mencoba tetap profesional. Tiga menit aku bertahan berdiri mendengarkan, mengangguk, mencatat sedikit. Tapi hatiku sudah tak sabar. Begitu diskusi kecil itu selesai, aku segera mengambil HP dan keluar ruangan.

Aku berjalan cepat menuju area yang lebih sepi, agak menjauh dari kebisingan. Saat HP kuangkat dan kudengar dering sambungan aktif, tak lama terdengar suara yang sangat aku kenali di seberang sana:

“Assalamu’alaikum.” sapaku cepat saat Ibu menjawab.

“Wa’alaikumsalam. Adek di mana, Nak?” Suara Ibu terdengar... bergetar. Seperti menahan sesuatu.

“Di kantor. Ada apa, Buk?” tanyaku to the point, karena perasaanku sudah tidak karuan.

Ibu terdiam beberapa detik. Kemudian suara itu pecah.

“Ibu cuma mau bilang... Ayah masuk ICU, Nak. Tadi pagi kami bawa ke rumah sakit... dari UGD langsung masuk ke ICU.”

Saat kata-kata itu keluar, aku diam. Seperti dunia mendadak berhenti. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam, menggenggam HP erat-erat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang.

Sebelumnya aku mau bercerita sedikit.

Ayahku adalah pengidap hipertensi genetik. Kondisi ini bukan hal asing di keluarga kami. Ayah sudah tahu bahwa hampir semua anggota keluarga intinya—Ayah dan beberapa saudara kandung—berakhir dengan komplikasi yang bermula dari hipertensi. Tapi entah mengapa, Ayah seperti memilih untuk diam. Tidak pernah benar-benar mengubah pola hidupnya. Sarapan nasi uduk atau lontong sayur yang asin dan berminyak seakan jadi rutinitas yang tak pernah diganggu gugat. Minum obat pun kadang suka lupa—atau pura-pura lupa, aku pun tak tahu.

Hal yang paling aku sesali sampai sekarang adalah: kami sekeluarga terlalu pasrah pada sikap Ayah. Tidak cukup keras, tidak cukup gigih dalam membujuk atau mengubahnya. Kami semua tahu, tapi kami biarkan. Mungkin karena Ayah selalu tampak kuat. Tidak pernah mengeluh, bahkan ketika tekanan darahnya melonjak. Ia tetap mengantar jemput, tetap bekerja, tetap bercanda, seolah tubuhnya baik-baik saja.

Dan pagi itu, semua yang kami abaikan, semua yang kami pikir bisa ditunda, seolah menampar kami kembali.

Ayah di ICU.

Aku coba kilas balik ke beberapa hari sebelum Ayah dipanggil Allah.

Minggu,

21 April 2024

Hari itu hari Minggu, menjelang siang. Aku sedang bersantai di kamar namun tiba-tiba HP-ku bergetar. Ada panggilan WhatsApp dari Ibuk. Aku sempat menoleh ke layar sambil mengernyit sedikit. Tak biasanya Ibu menelepon di jam seperti ini, apalagi di hari Minggu. Biasanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengirim pesan saja, atau menunggu sampai sore.

Tapi kali ini... ada yang terasa tidak biasa. Perasaanku mulai tak enak. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkat panggilan itu.

“Adek, tolong dulu hubungi Abang cepat pulang.” Suara Ibu langsung menyambut, panik dan agak terburu-buru.

“Kenapa, Buk?” tanyaku cepat, tubuhku sudah ikut menegang.

“Ayah ini terkulai lemas di garasi. Ibu nggak bisa bantu angkat masuk ke dalam rumah. Dari tadi Ibu udah WhatsApp tapi nggak ada dibales-bales.” kata Ibu sambil sesenggukan, suaranya berat menahan cemas.

Aku diam sepersekian detik. Di kepalaku langsung tergambar garasi rumah: tempat Ayah biasa duduk tiap pagi, sarapan sambil ngopi. Kursi plastik hijau toska itu—yang warnanya sudah pudar dimakan waktu—biasanya jadi tempat Ayah bersandar. Dan kini, Ayah ditemukan lemas, kepala menengadah, bersandar di kursi itu.

Di sebelah Ayah, Ibu bilang ada bungkusan plastik bekas sarapan lontong sayur, makanan favorit Ayah di hari Minggu. Mungkin baru saja selesai makan ketika tubuhnya melemas seperti itu. Tanganku refleks langsung mencari nomor Abang, dan kuhubungi berkali-kali. Sambil menunggu nada sambung, jantungku terus berdebar. Kenapa Ayah bisa tiba-tiba lemas seperti itu? Apakah tekanan darahnya turun drastis? Atau kambuh lagi hipertensinya?

Aku kembali ke chat WhatsApp Ibu, dan benar saja, ada dua pesan voice note sebelumnya yang belum sempat aku dengarkan. Setelah kuputar, aku makin yakin kalau Ibu dalam keadaan panik—suara napasnya terdengar cepat dan sesekali putus.

Aku kembali ke telepon, memastikan Ibu tidak sendiri.

“Buk, sabar ya. Ichak udah hubungi Abang. Nanti Ichak coba hubungin yang lain juga ya..”

“Iya, Nak. Ibu nggak tahu harus gimana lagi ini...”

Senin,

22 April 2024

Keesokan harinya, Ayah akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Tiara. Ibu dan yang lain sudah berusaha yang terbaik, meski Ayah sudah kesulitan berbicara dan bergerak. Aku berdiri di tempat yang jauh, tidak bisa ada di sisi Ayah, dan rasanya hatiku tercekik. Tapi aku tahu, Ayah selalu kuat.

Aku yakin, semua ini bermula dari tekanan darahnya yang terlalu tinggi, yang terus berlarut-larut dan tak terkendali. Sering kali Ayah mengabaikan peringatan kami, bahkan saat tahu hipertensinya bisa berbahaya. Tapi tetap saja, seakan tak ada yang bisa mencegahnya.

Di rumah sakit, Ayah hanya bisa terbaring lemah. Aku hanya bisa duduk di sini, jauh dari Ayah, memegang erat harapan agar dia bisa bertahan dan bangkit. Ibu sudah mengirimkan pesan tentang rencana pemeriksaan. Hari ini, Ayah akan discan bagian otak dan dadanya untuk memastikan keadaan lebih lanjut. Rasanya, aku hanya bisa berdoa. Berdoa sekuat-kuatnya, berharap agar Allah memberikan kesembuhan untuk Ayah. Aku berharap, entah bagaimana, ada keajaiban yang bisa membuat Ayah kembali sehat seperti dulu, walau aku tahu semuanya ada di tangan-Nya.

Abang menunggu di depan ruangan radiologi untuk menunggu proses scan ayah selesai.

Selasa,

23 April 2024

Dokter akhirnya memberi penjelasan yang membuat hati kami semakin cemas. Ayah terkena serangan stroke yang ketiga kalinya, dan kali ini kondisinya sangat berat. Tidak hanya itu, tensi Ayah sudah mencapai 180, yang tentu membuat segalanya semakin berisiko. Semua yang terjadi terasa seperti badai yang datang tiba-tiba, menghantam kami tanpa ampun.

Ayah, yang dulu selalu penuh semangat, kini hanya bisa terbaring lemah. Belum bisa berdiri dan tubuhnya masih oyong, gemetar seakan ingin mengingatkan kami betapa rapuhnya keadaan Ayah saat itu. Rasa khawatir dan takut terus menggelayuti hati, karena kami tahu bahwa stroke yang ketiga ini bisa sangat berbahaya.

Dokter mengatakan bahwa terapi rutin adalah langkah yang harus Ayah jalani sekarang, namun kami semua tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Aku hanya bisa berdoa dan berharap, berharap bahwa dengan setiap doa dan usaha yang dilakukan, Ayah bisa kembali bangkit dan berjuang untuk sembuh. Semoga Allah memberi kekuatan pada Ayah untuk melawan semua ini.

Rabu,

24 April 2024

Selepas pulang kerja, aku langsung menyempatkan diri untuk membersihkan rumah sejenak sebelum akhirnya menghubungi Ibu lagi. Hatiku cemas, berharap mendengar kabar baik atau sedikit kabar yang bisa meringankan beban di hati ini. Aku mengirim pesan singkat, “Buk, udah kaya gimana Ayah hari ini?”

Beberapa saat kemudian, Ibu membalas dengan mengirimkan video Ayah terbaring lemah di tempat tidur. Di tangan kirinya, terdapat infus yang menandakan betapa seriusnya kondisi Ayah. Saat aku melihat video itu, seketika aku langsung menangis tanpa bisa menahan perasaan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuatku merasa sangat tak berdaya. Aku tidak bisa berbuat banyak di sini, hanya bisa melihat dari jauh, sementara Ayah terbaring dengan kondisi yang begitu memprihatinkan.

Aku juga memikirkan Ibu. Ibu, yang juga pengidap diabetes, sering merasa lemas dan mudah capek. Menjaga Ayah dalam kondisi seperti itu, seakan menjadi dua beban yang sangat berat untuknya. Hanya Abang yang ada di sana menemani dan membantu, namun aku tahu itu belum cukup.

Aku merasa semakin terluka, terasing dan sendirian, meski berada di rumah. Aku menangis di kamar, hanya bisa merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain mendoakan Ayah dan Ibu agar diberi kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini.

Kamis,

25 April 2024

Ayah sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, meski kondisinya masih jauh dari baik. Aku tahu, perjalanan pemulihan ini masih panjang. Ayah butuh banyak perhatian dan perawatan yang tak mudah.

Jum'at,

26 April 2024

Hari ini, jadwal dinasku membawa aku keluar kota. Namun, aku tiba di rumah lebih cepat dari biasanya. Jam tiga sore, aku sudah tiba di rumah, padahal biasanya baru pulang di jam lima sore. Belakangan ini, di FYP TikTok dan timeline X-ku, banyak sekali review tentang sebuah film yang katanya bisa membuka mata banyak orang dan membuat mereka bertaubat, yaitu Siksa Kubur. Rasa penasaran itu akhirnya membuatku memutuskan untuk menonton film tersebut sendirian setelah dinasku.

Tiket nonton yang aku dokumentasikan setiap kali kutonton seorang diri.

Aku tak bisa menahan tangis saat menontonnya. Air mata ku jatuh begitu deras, mengingat segala dosa yang selama ini aku perbuat dan betapa jauh aku dari rasa syukur sebagai hamba-Nya. Di sepanjang jalan pulang, aku hanya termenung, sesekali air mataku menetes tanpa sengaja. Sesampainya di rumah, aku langsung menunaikan sholat Maghrib, dan setelahnya, aku menangis lagi di sajadah, membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Setengah jam berlalu, tisu sudah berserakan di sebelah kiriku.

Aku meraih handphone-ku untuk melihat jam. Sudah pukul 19.07 WIB. Tiba-tiba, Ibu mengirimkan pesan singkat: “Sabtu adek keluar kota ya nak? Tapi adek sehatkan.”

Tanpa berpikir panjang, aku langsung menekan tombol video call. Aku baru sadar bahwa mataku sembab dan suaraku masih serak, sisa tangis yang belum sepenuhnya hilang.

Ibu mengangkat telepon dan segera mengarahkan kamera ke Ayah. Ayah terbaring lemas di tempat tidur, sedang disuapi bubur. Melihatnya seperti itu, hatiku semakin hancur. Aku mengarahkan kamera ke atap kamar, menyembunyikan tangis yang tak terbendung. Ibu dan Abang bekerja keras menggerakkan tubuh Ayah agar bisa duduk tegak supaya memudahkan Ayah makan. Aku pura-pura tertawa, mencoba menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Namun, perlahan Ibu mulai meneteskan air mata. Dalam suara yang bergetar, Ibu bertanya, “Yakin Ayah bisa sembuh lagi?”

Aku berusaha meyakinkan Ibu, meski hatiku sendiri penuh dengan kepedihan yang tak terungkapkan, “Yakin, Buk. Ayah bisa sembuh, tapi mungkin lama. Insya Allah, pasti sembuh.” Aku berkata demikian, namun dalam hatiku, aku merasa sangat terluka, tak mampu membantu lebih banyak.

Sabtu,

27 April 2024

Hari ini, aku bekerja setengah hari, meskipun hati terasa berat. Aku sudah merencanakan untuk mengambil cuti dua hari pada Senin dan Selasa, yaitu tanggal 29 dan 30 April 2024, karena tanggal 1 Mei 2024 adalah Hari Buruh Internasional. Aku meminta izin kepada atasan untuk merawat Ayah yang sedang sakit, dan alhamdulillah, aku diberikan izin karena setidaknya aku bisa ada di samping Ayah di saat-saat yang sulit ini.

Minggu,

28 April 2024

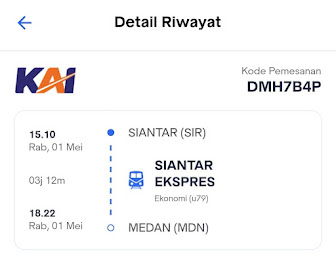

Hari ini adalah jadwal kepulanganku ke Siantar. Aku sudah membeli tiket KAI pukul 11.45 WIB siang. Aku akan tiba di Siantar tepat pukul 14.38 WIB.

Tiket kereta api keberangkatanku.

Setelah dijemput Abang, aku sampai di rumah dan langsung terkejut melihat Ayah yang semakin kurus. Berat badannya turun drastis, terutama di bagian kaki yang kini sudah terlihat jelas tulang-tulangnya. Ayah masih tertidur pulas, jadi aku belum bisa banyak berbicara dengannya. Sementara itu, aku hanya mendengarkan keluh kesah Ibu sambil menikmati nasi bungkus yang menjadi makan siangku hari itu.

Aku berusaha menghibur Ibu, meyakinkan bahwa Ayah pasti akan baik-baik saja meski butuh waktu. Dengan penuh keyakinan, aku meyakinkan Ibu, meskipun hatiku sendiri ragu dengan kata-kata yang baru saja aku ucapkan.

Menjelang sore, Ayah terbangun. Aku segera menghampirinya dan menyapanya, “Kok Ayah makin kurus?” Aku mencoba bercanda, tapi Ayah sudah tidak bisa berbicara lagi. Ia hanya terbaring lemas, mendengarkan obrolanku. Hati ini semakin berat, perasaan ini semakin pedih, aku merasa seperti menangis di dalam.

Di sore hari, aku mencoba membantu Ayah mengganti bajunya, membersihkan badan dan wajahnya. Sebelum aku memakaikan baju baru, aku selalu mengoleskan minyak kayu putih ke perut dan dada Ayah agar ia merasa lebih nyaman dan segar. Ibu meminta aku untuk membawa Ayah berkeliling di teras rumah dengan kursi roda. Namun, tak sampai setengah jam, Ayah sudah merasa lelah dan meminta untuk dibawa kembali ke tempat tidur.

Ayah sedang duduk di kursi roda baru sambil melihat-lihat di teras rumah.

Senin,

29 April 2024

Hari ini adalah hari pertama cutiku. Kami berencana membawa Ayah untuk menjalani terapi di tempat yang banyak direkomendasikan oleh orang-orang. Namun, hari pertama terapi, Ayah merasa sangat kesakitan. Ketika kakinya dipijat, meskipun pengucapannya tidak lagi jelas, Ayah masih bisa reflek menarik kakinya dan berteriak kesakitan.

Abang menjaga di sisi kiri Ayah dan aku di sisi kanan, sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat terapi berlangsung, terapis bertanya kepada Ayah sambil menunjuk ke abang dengan niat hati agar suasana bisa lebih santai, “Ini siapa?” Ayah dengan lemah menjawab, meski tidak begitu jelas, “An-nak.” Terapis kemudian menunjuk ke arahku dan bertanya lagi, “Kalau ini?” Ayah kembali menjawab dengan suara yang serak, “An-nak.”

Sepulang dari terapi, kami berhenti sejenak di Pajak Perluasan untuk membeli bahan makanan. Aku dan Ibu berkeliling di pasar, sementara Ayah dan Abang menunggu di mobil. Kurang lebih setengah jam berlalu, kami kembali ke mobil dan aku melihat baju Ayah basah karena ketumpahan air minum.

Selasa,

30 April 2024

Hari ini adalah hari kedua terapi Ayah. Suasana di sana terasa lebih ramai daripada kemarin. Kami menunggu hampir dua jam, dan selama itu Ayah terlihat kelelahan, haus, bahkan berkeringat.

Setelah selesai terapi, Ibu berkata dengan suara yang penuh perasaan, “Lihat Ayah ini ya, Yah. Kita semua ngurusin Ayah sampai seperti ini susahnya. Nanti kalau Ayah sembuh, jangan sampai merokok lagi. Awas aja kalau merokok sembarangan juga nanti.”

Aku berusaha menghibur dengan candaan, “Kurung aja Ayah kalau sampai merokok sembarangan setelah sembuh nanti, Buk.” Namun, Ayah tetap diam, tidak ada ekspresi maupun suara.

Setelah itu, kami membeli mie balap untuk brunch. Awalnya aku ragu Ayah bisa memakannya, jadi aku bilang tidak perlu dibelikan. Tapi, ketika Ayah ditanya apakah dia ingin makan mie, Ayah langsung menjawab dengan semangat, .“Mau.” Akhirnya, meskipun aku khawatir, mie itu tetap dibelikan. Untuk memudahkannya makan, mienya harus dihaluskan terlebih dahulu agar Ayah bisa menelannya dengan mudah.

Rabu,

1 Mei 2024

Hari ini adalah hari terakhir cutiku. Hari terakhir aku bisa mengantarkan Ayah untuk terapi pagi-pagi. Pukul 7 pagi, kami sudah berangkat lebih awal. Sebelumnya, Abang sudah mengambil antrian jam 6 pagi di tempat terapi agar kami tidak harus menunggu terlalu lama seperti sebelumnya.

Aku mulai dengan membersihkan badan Ayah, mengusapnya perlahan dengan air agar dia merasa sedikit lebih segar. Aku pastikan bau keringatnya tidak terlalu tercium oleh pasien lain nanti. Aku juga menyeka rambut Ayah dengan handuk agar terlihat lebih rapi dan basah. Sekaligus, aku membersihkan kotoran mata yang semakin banyak, mengingat Ayah sudah sangat lemah dan terbaring di tempat tidur. Kuambil minyak kayu putih dan kuoleskan ke tubuh Ayah, berharap sedikit membuatnya merasa lebih nyaman.

Setelah Ayah selesai, aku memanggil Abang untuk membantuku memindahkan Ayah ke kursi roda. Aku tidak sanggup mengangkat tubuh Ayah yang lebih berat dari tubuhku. Kami lalu memakaikan baju polo baru untuk Ayah. Awalnya, Abang berusaha memakai bedak tabur di wajahnya, namun tanpa sengaja bedaknya tumpah dan mengenai baju Ayah. Ibu, abang, dan aku spontan tertawa melihat bedak yang berceceran di mana-mana. Namun, Ayah hanya diam dengan ekspresi kosong. Aku ingat saat Ayah hendak dimasukkan ke mobil, dia menunjuk gelas, memberi isyarat bahwa dia merasa haus. Tanpa ragu, aku segera memberikan segelas air ke mulutnya.

Sesampainya di depan tempat terapi, Ayah segera diturunkan dan duduk di kursi roda. Namun, karena tempat parkir yang sudah penuh, abang sedikit lama kembali, sementara nama Ayah sudah dipanggil dari dalam. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menggerakkan kursi roda Ayah ke dalam meski cukup kesulitan karena ruangannya sempit. Aku bahkan kesulitan untuk menaikkan kursi roda ke permukaan yang lebih tinggi, hingga akhirnya aku meminta bantuan dari bapak-bapak di sana. Syukurnya, mereka mau membantu, dan tak lama kemudian, Abang datang dan menurunkan Ayah dari kursi roda untuk diterapi.

Selama terapi, Ayah terus berteriak kesakitan, mengucapkan, “sak-keet!” dan “Allahu Akbar!” setiap kali merasa sakit. Abang tetap setia duduk di sebelah kiri Ayah, memegangi tubuhnya dengan lembut.

Setelah setengah jam terapi, kami segera pulang, meninggalkan pasien-pasien lain yang sudah mulai mengantre lebih banyak. Di perjalanan pulang, kami membeli bubur kacang hijau untuk sarapan, sambil membawa Ayah berkeliling kota, memberi sedikit waktu baginya untuk jalan-jalan. Hari itu juga kebetulan ada pawai di kantor walikota, karena hari itu adalah libur nasional, diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Sesampainya di rumah, Ayah langsung meminta diantarkan ke tempat tidur untuk beristirahat. Ayah tertidur pulas setelah menikmati setengah mangkok bubur kacang hijau yang aku buat.

Ini foto aku ambil di dapur saat menikmati semangkok bubur kacang hijauku sambil dilihat oleh seekor kucing tetangga yang sering ke rumah, dan Ayah sudah tertidur lelap.

Tiker kereta api kepulangan ku.

Hari itu aku harus kembali ke Medan. Jatah cutiku telah habis, dan esok aku sudah harus kembali bekerja. Jadwal keretaku pukul 15.10 WIB. Seperti biasa, aku selalu datang lebih awal, sekitar satu jam sebelumnya, agar bisa duduk tenang menunggu kereta tiba. Maka sekitar pukul 13.50 WIB, aku mulai bersiap-siap untuk berangkat ke stasiun.

Aku menghampiri Ayah untuk berpamitan. Saat itu Ayah sudah terbangun, tapi tubuhnya masih terbaring lemas menatap kosong ke arah televisi. Awalnya kupikir Ayah masih tertidur. Namun begitu Ibu mendekat dan berkata, “Yah, anaknya mau pulang,” Ayah mulai menggeliat pelan.

Aku mendekat, menggenggam tangan Ayah yang dingin, lalu mengecupnya penuh harap. “Ayah, Ichak mau pulang balik ke Medan ya.” ucapku pelan. Ayah mencoba menjawab, tapi suaranya tidak lagi jelas. Hanya gumaman lirih, namun aku tahu itu isyarat bahwa ia mengerti.

Ibu menimpali dengan suara lembut, “Cepat sembuh ya, Yah.” Aku mengulang harapan yang sama sambil perlahan melangkah mundur, “Ayah, cepat sembuh ya…”

Saat itu, aku tidak pernah menyangka—kalimat sederhana itu menjadi pamit terakhirku pada Ayah dalam keadaan sadar. Ia menatapku dalam diam, matanya seolah ingin berkata, “Hati-hati ya, Nak.” dan bibirnya yang bergetar seolah hendak membalas, “Iya.”

Aku berjalan meninggalkan rumah dengan keyakinan bahwa Ayah akan pulih, bahwa ini hanyalah perpisahan sementara. Tapi ternyata, aku salah.

Andai aku tahu... mungkin aku akan berlama-lama di sampingnya. Mungkin aku akan menggenggam tangannya lebih erat dan memeluknya lebih lama. Siapa sangka, ternyata itulah perpisahan terakhir kami—perpisahan yang tak pernah kupersiapkan.

Ini adalah foto yang kuambil di stasiun ketika aku sudah masuk dan menunggu kereta sambil menunggu kedatangan keretaku untuk meninggalkan Ayah terakhir kali di kota ini.

Tanggal 3 dan 5 Mei, aku menghubungi Ibu untuk menanyakan kabar Ayah. “Masih seperti biasa.” jawab Ibu dengan nada yang terdengar lelah namun tetap berusaha tegar.

Ayah sudah semakin sulit tidur. Tubuhnya terus berjuang dalam diam, sementara tekanan darahnya terakhir kali tercatat menyentuh angka 193—angka yang sangat tinggi dan tentu berisiko. Dokter pun telah berupaya menurunkan tensinya dengan berbagai obat. Namun qadarullah, belum ada perubahan berarti. Ayah masih terbaring dalam kondisi yang sama... lemah, diam, dan menunggu—entah menunggu pulih, atau menunggu waktunya.

Jum'at,

10 Mei 2024

Selepas pulang dari luar kota, sekitar pukul 18.05 WIB, aku mengirim pesan singkat ke Ibu: “Buk, apa kabarnya Ayah hari ini?” tulisku pelan.

Setengah jam berlalu, lalu satu jam... satu setengah jam... hingga dua jam aku masih menunggu balasan yang tak kunjung datang. Ibu biasanya tak pernah selama ini membalas pesanku. Kegelisahan mulai merayap perlahan. Ada sesuatu yang terasa tak biasa malam itu, tapi aku berusaha menepisnya.

Akhirnya, pukul 21.13 WIB, Ibu membalas: “Belum ada perubahan, Nak.”

Pesan itu baru sempat kubaca keesokan paginya tepat di tanggal 11 Mei 2024, dalam keadaan terburu-buru. Aku belum sempat membalas, karena harus segera bersiap untuk shooting dan mempersiapkan Zoom meeting company trip.

Tak sedikit pun terlintas firasat buruk. Aku mengira maksud "belum ada perubahan" adalah Ayah yang masih belum bisa berdiri sendiri, atau mungkin belum bisa buang air sendiri, atau bahkan belum bisa minum sendiri. Bagiku, kondisi itu masih wajar untuk orang yang sedang stroke. Aku tetap meyakini satu hal: Ayah pasti akan sembuh. Mungkin tidak cepat, tapi ia akan pulih—begitu pikirku.

Kembali lagi ke 11 Mei 2024.

Aku langsung menjawab Ibu lewat telepon dengan suara bergetar, meski aku berusaha terdengar tenang, “Ya udah, Bu… Ichak langsung pulang aja, nanti Ichak izin sama atasan.”

Begitu telepon ditutup, aku berdiri dan melangkah masuk ke ruangan kantor. Tujuanku hanya satu: segera meminta izin. Tapi ternyata, atasan masih berbicara dengan rekan lain. Aku pun hanya bisa duduk diam di meja, menunggu mereka selesai, sambil menahan gelisah dan meratapi kemungkinan-kemungkinan yang berkecamuk di kepala.

Awalnya aku sudah menyiapkan diri untuk bicara dengan nada biasa. Tapi ketika baru mengucap, “Pak...” suara itu langsung pecah. Dadaku sesak, air mataku menggenang. Aku refleks menutupi wajah dengan tangan agar tak terlihat oleh rekan-rekan kerja yang lain.

“Pak... saya izin bicara di ruangan sebelah, boleh?”

Atasanku tampak terkejut. Aku memang tak pernah terlihat selemah ini sebelumnya. “Oh... oh, iya. Boleh, silakan...”

Aku melangkah cepat menuju ruangan yang lebih tenang. Begitu pintu tertutup, aku tak bisa menahan emosi.

“Pak, saya izin pulang sekarang, boleh? Barusan saya dikabarin Ayah saya masuk ICU.”

Ekspresinya berubah penuh pengertian, “Oh ya sudah, nggak apa-apa. Balik aja sekarang. Pelan-pelan ya, jangan gelisah, Annisa.”

“Iya, terima kasih banyak, Pak.”

Aku segera pamit ke rekan-rekan di ruangan dengan ucapan singkat. Pikiranku sudah tidak bisa fokus ke hal lain. Aku menyempatkan pulang ke kosan untuk mengambil beberapa barang penting. Aku tak tahu akan sampai kapan aku bisa kembali bekerja.

Aku adalah perantau. Jauh dari keluarga karena pekerjaan. Jadi untuk bisa sampai ke rumah sakit dan melihat Ayah, aku harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam. Setelah mengemas barang secukupnya, aku segera ke loket bus. Alhamdulillah, meski harus naik mobil biasa dan membayar hampir dua kali lipat, aku bisa langsung berangkat. Tak apa. Yang penting aku bisa cepat sampai.

Selama perjalanan, aku hanya menyandarkan kepala ke kursi, mencoba memejamkan mata. Tapi aku gagal. Pikiran tak berhenti menari-nari—gelisah, cemas, takut. Menatap kosong ke luar jendela adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk bertahan.

14.29 WIB.

Akhirnya aku sampai di rumah sakit. Aku langsung menghubungi Abang, bertanya lokasi ruang ICU. Tak jauh dari pintu utama, aku melihat Ibu dan Abang duduk lesu di depan ruangan ICU. Aku segera menghampiri dan duduk di sebelah mereka.

Aku langsung bertanya pada Abang bagaimana awalnya Ayah bisa sampai harus masuk ICU pagi itu. Tapi tak lama, Abang berpamitan karena ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Tinggallah aku dan Ibu berdua di sana.

Ibu menatap kosong ke lantai, lalu berbisik lirih padaku, “Sembuh ngga ya Ayah itu nanti, Dek?”

Aku menggenggam tangannya erat, memeluknya dengan lembut. “Sembuh, Buk... Ichak yakin Ayah pasti sembuh. Meski pelan, yang penting kita banyakin doa. Kita minta sama Allah, semoga Ayah lekas membaik ya...”

Air mata kami tak terbendung, menangis berdua di depan ruang ICU. Setiap orang yang lalu-lalang di sana pasti melihat kami, tapi aku tak peduli. Yang ada di pikiranku hanya Ayah.

Tak lama kemudian, seorang perawat keluar memanggil, “Keluarga Bapak A. Pohan.”

Ibu langsung berdiri dan masuk ke dalam. Aku menunggu di luar, menjaga barang sambil menahan kecemasan yang tak lagi bisa kusembunyikan. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya, tapi aku harus tetap terlihat kuat... untuk Ibu. Untuk semuanya.

Tak berselang lama, perawat kembali memanggilku.

“Kak, keluarga Bapak A. Pohan?”

“Iya, Kak.”

“Boleh masuk sebentar ya, Kak.”

Aku mengangguk dan melangkah masuk. Di pintu ruangan, aku berpapasan dengan Ibu yang keluar sambil menangis. Hatiku semakin tak tenang. Aku mempercepat langkah, mencari bilik tempat Ayah dirawat.

Dan di sanalah Ayahku, terbaring lemah. Tak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi selang—di hidung, mulut, dadanya. Aku tertegun. Dunia seolah berhenti.

Tangisku langsung pecah.

“Ayah… ini Ichak baru sampai dari Medan… Ayah, cepat sembuh ya… Jangan pergi ninggalin kami… Ayah harus sehat… Ayah jangan sakit… Ayah…”

Aku terus menggenggam tangan kanan Ayah, mengelus kepalanya pelan. Tapi tak ada satu pun respons darinya.

Selama lima belas menit aku menangis di sampingnya, tak percaya Ayah yang dulu kuat kini terbaring tak berdaya. Ayah yang selalu terlihat sehat, ternyata menyimpan rasa sakit yang begitu dalam.

Aku lemas. Hancur. Tapi tetap menggenggam tangan Ayah, berharap keajaiban datang—walau setitik saja.

Monitor pasien yang sempat aku foto ketika Abang bertanya melalui WhatsApp berapa sudah angka-angka utama yang tertera di sana.

Melihat monitor pasien yang terletak di sebelah kiri tempat tidur Ayah seperti membuat aku meraba-raba makna angka yang tertera. Jujur, aku hanya paham beberapa indikatornya saja, seperti nilai heart rate yang angkanya paling besar, dan suhu tubuh yang berwarna kuning. Aku juga hanya paham alat ini akan mengeluarkan suara seperti alarm berbunyi jika ada parameter yang keluar dari batas normal. Selebihnya aku benar-benar buta.

Tangisku mulai kehilangan tenaga. Tubuhku lelah, mata ini pun seolah sudah kehabisan air. Aku hanya bisa duduk di samping Ayah, mengelus lembut kepalanya yang mulai dingin. Dengan suara lirih, aku bacakan istighfar pendek, berharap Ayah mendengar bisikan itu walau hanya dalam hati. Lalu aku mulai membaca Surah Yasin dan Al-Kahfi. Kalimat-kalimat Allah itu kulantunkan perlahan, seolah menjadi pelukan terakhirku untuk ayah.

Tak lama, Ibu dan Abang kembali masuk ke bilik. Kami bertiga hanya bisa menangis, duduk di sekeliling ranjang, melihat Ayah yang tak lagi bisa membuka mata, tak lagi bisa menyambut kami dengan senyuman. Ibu, dengan wajah yang penuh firasat, menyuruh Abang pulang duluan.

“Siapkan rumah ya, Bang... kalau-kalau...” Kalimatnya tak selesai, tapi aku tahu apa yang ingin Ibu katakan.

Aku dan Ibu masih di sana, berbicara pada Ayah sambil terisak—mencoba membangunkan seseorang yang tak tahu sedang berada di dunia yang mana. Suara tangis kami makin terdengar keras, hingga akhirnya perawat mendekat dan meminta agar hanya satu orang saja yang menjaga di dalam.

Ibu keluar, dan aku memilih tinggal. Aku genggam tangan kanan Ayah. Aku bisikkan lagi istighfar, talqin, dzikir, kalimat tauhid, hingga kuulang-ulang bacaan Yasin dan Al-Kahfi semampuku. “Astaghfirullah… Allah… Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah… Subhanallah...” kalimat itu terus kuulang ke telinga Ayah yang tubuhnya mulai dingin, nadinya pelan, dan nafasnya hampir tak terasa.

Aku membelai rambutnya, yang kini mulai banyak rontok dan tertinggal di bantal. Hati kecilku menolak percaya. Aku belum siap, sungguh belum siap kalau ayah harus pergi hari ini. Tak lama, abang sepupu dan uwak datang menjenguk. Mereka masuk ke bilik Ayah, melihat wajah pucat Ayah yang masih terbaring dalam diam.

Uwak lalu mendekat dan dengan pelan berkata, “Tadi dari masjid sudah diumumkan, katanya Ayahmu sudah berpulang…”

Aku terdiam. “Hah?” suara refleks keluar dari mulutku. Aku menoleh ke arah monitor dan dada Ayah.

“Ayah masih ada detak jantungnya, Wak… Masih… Hanya saja memang sudah nggak sadar sama sekali. Tapi... ini... masih ada.”

Aku tahu, mungkin secara medis masih ada tanda-tanda itu, tapi secara hati... rasanya, sebagian jiwaku sudah ikut mati.

16.24 WIB

Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp Alumni SMP muncul di layar:

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ayah dari sahabat kita, @Annisa. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.”

Deg.

Tanganku gemetar. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu beralih menatap Ayah yang terbaring tepat di hadapanku. Monitor masih menampilkan detak jantung. Tubuh Ayah, meski lemas, masih terasa hangat. Tapi dunia luar sudah memanggil Ayah dengan sebutan almarhum.

Pikiranku kacau. Seolah ada dua dunia yang saling bertabrakan—satu yang aku saksikan dengan mata dan hati, satu lagi yang dibisikkan oleh pesan-pesan orang lain. Belum sempat aku menenangkan diriku sendiri, notifikasi lain muncul dari grup alumni kuliah. Isinya serupa.

Lalu, sorenya sekitar pukul lima, grup kantor menyusul. Ucapan duka kembali memenuhi layar ponsel. Aku hanya bisa memandangi semuanya dengan kosong. Tidak ada satu pun yang kubalas.

"Enak aja kalian udah doain Ayah supaya tenang di alam sana," gumamku dalam hati, nyaris marah. "Ini Ayah masih hidup, masih ada detaknya. Akan kubuktikan kalau kalian semua salah."

Aku mengabaikan semuanya. Grup demi grup, pesan demi pesan, bahkan chat pribadi dari kerabat yang satu per satu mulai masuk pun tak kutanggapi. Rasanya dunia luar terlalu cepat menyimpulkan, terlalu tergesa menyerah.

Sementara aku, di sisi Ayah, terus berjuang dalam senyap. Aku genggam tangan kanan Ayah erat-erat, seolah bisa menyalurkan kekuatan dari hatiku ke jiwanya. Aku terus membisikkan kalimat-kalimat pengharapan: istighfar, kalimat tauhid, ayat-ayat dari Al-Qur’an. Aku masih percaya, Allah Maha Membalikkan Segala Keadaan. Aku masih percaya, keajaiban bisa saja datang.

Aku hanya ingin fokus. Fokus menjaga, memeluk, dan terus menyampaikan apa yang mungkin menjadi bacaan terakhir yang didengar Ayah. Aku masih yakin... belum waktunya.

18.00 WIB

Waktu jenguk sudah habis, jadi aku diminta keluar dari ruang ICU. Jika ada kondisi darurat, kami sebagai keluarga harus tetap menunggu di depan ruangan. Aku mulai merasa sangat lapar. Sejak pagi usai mengikuti Zoom meeting dari kantor, aku belum makan apa-apa kecuali beberapa biskuit yang tadi Ibu tawarkan saat aku baru sampai. Sekadar ganjal perut.

Waktu maghrib tiba. Abang dan Ibu pergi ke musholla rumah sakit untuk menunaikan salat. Aku menunggu sendirian di depan ruang ICU. Satu per satu, nomor tak dikenal mulai menelepon. Pesan-pesan dari orang asing berdatangan, menanyakan apakah benar kabar kematian Ayah yang sudah beredar itu. Aku hanya menatap layar ponselku dengan hati yang mulai lelah, mencoba memilah mana yang perlu ditanggapi dan mana yang lebih baik diabaikan.

Selepas maghrib, kami memutuskan untuk membeli makan malam sambil tetap berjaga. Menjaga juga butuh tenaga. Aku dan Abang pergi membeli sate Padang—makanan kesukaan Ayah. Kami hanya membeli dua bungkus. Satu bungkus untuk Abang, satu bungkus lagi kubagi dua dengan Ibu.

Dalam perjalanan menuju kota untuk membeli sate itu, aku duduk memandangi jalanan. Lampu-lampu toko menyala, orang-orang lalu lalang. Malam minggu. Banyak yang tampak menikmati waktu mereka bersama orang terkasih. Aku hanya bisa diam, merasa ada jarak tak kasat mata antara diriku dan dunia luar. Aku iri. Iri melihat mereka tertawa dan berbahagia, sementara aku masih harus menahan air mata setiap beberapa menit karena khawatir ini adalah malam terakhir Ayah.

Setiap detik terasa berat. Penuh kecemasan. Kami semua tahu, kemungkinan terburuk bisa saja terjadi kapan pun.

Setelah makan malam selesai kami santap, aku dan Aabang kembali duduk di depan ruang ICU. Abang pamit sebentar, katanya ingin mencari colokan karena ponselnya hampir mati.

Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk darinya:

“Dokternya ngomong sama Abang, Ayah udah komplikasi. Ginjalnya bermasalah, jantungnya ada pembengkakan, gula darahnya tinggi 400, tensinya juga tinggi. Jadi tadi disuruh banyak doa dan bersiap-siap kabar kalau ada apa-apa. Gitupun kita tetap berusaha katanya. Tapi yang dibilang dokternya nggak Abang bilang ke ibuk. Nanti pikirannya makin kacau.”

Aku membaca pesan itu sambil duduk tepat di sebelah Ibu. Aku menegakkan tubuh, mengatur napas, lalu berusaha bersikap seperti biasa. Seolah aku baru saja membaca pesan yang tak penting.

Tak lama setelah itu, seorang saudara jauh Ibu datang menghampiri kami. Aku menyingkir sejenak untuk memberi ruang agar mereka bisa berbicara lebih leluasa.

Abang kembali ke rumah sebentar, katanya ingin mengambil selimut dan bantal. Kalau pun kami bisa beristirahat nanti malam, setidaknya ada yang bisa sedikit membantu tubuh ini rebah sebentar.

21.30 WIB

Perawat memanggil kami lagi. Deg. Hati ini langsung gelisah. Panggilan semacam itu biasanya menjadi pertanda ada sesuatu yang tidak beres.

Perawat meminta aku untuk membacakan shalawat di telinga Ayah. Dengan sigap, meski tangan masih sedikit gemetar, aku mendekat. Di sekeliling, dokter dan perawat berjaga, terus memantau detak jantung Ayah yang perlahan-lahan mulai menurun. Angkanya di monitor jauh lebih rendah dibandingkan saat terakhir kulihat sore tadi.

Aku berbisik lirih, mengucap shalawat dan kalimat-kalimat dzikir dengan napas tersengal, menarik ingus sesekali. Aku sangat benci situasi ini—penuh ketidakberdayaan dan rasa sakit yang menggantung di udara.

Beberapa menit kemudian, dokter mulai melakukan tindakan di dada Ayah, berharap jantungnya kembali stabil. Aku tidak paham persis apa yang mereka lakukan, tapi aku bisa membaca dari raut wajah mereka—ada sedikit kelegaan. Untuk sementara waktu, detak itu masih ada. Kami hanya diizinkan satu orang di dalam. Dan itu aku.

Aku duduk di samping Ayah, terus membacakan ayat-ayat suci. Aku yakin, InsyaAllah, bacaan ini bisa membantu Ayah mengurangi rasa sakitnya. Sambil menangis pelan, aku terus mengajak Ayah bicara, meski aku tak tahu apakah ia masih bisa mendengar.

“Ayah, tadi kami makan sate padang. Ichak lapar karena belum makan dari pagi. Jadi Ichak sama Abang disuruh Ibu beli sate. Ichak bagi dua sama Ibu, karena kami nggak terlalu lapar...”

Ayah tetap diam. Tapi aku yakin, Ayah tahu aku ada di sini. Aku mengusap ujung matanya yang berair—seperti sejak tadi.

Sore tadi, Ibu sudah memintaku untuk membisikkan ke telinga Ayah: kalau memang Ayah mau pergi, tidak apa-apa, Ayah boleh pergi. Jangan menahan sakit ini hanya karena kami belum siap. Itu egois.

Aku dan Abang pun sudah membisikkan kalimat itu. Kami sedang belajar ikhlas.

Lalu seseorang—aku lupa siapa—mengatakan kalimat yang benar-benar menghantam hatiku: “Mungkin Ayah masih menunggu anak perempuannya datang. Barangkali Ayah nungguin Nisa.”

Aku hancur mendengar itu. Maafkan Ichak ya, Ayah. Maafkan kalau Ichak belum bisa menemani Ayah sejak awal Ayah dirawat. Maafkan karena Ichak baru bisa hadir ketika Ayah sudah begitu lemah.

Aku mengelus tangan kanan Ayah, lalu kembali berbisik: “Ayah... Kalau memang ini sudah saatnya Ayah pergi, nggak apa-apa. InsyaAllah Ichak, Abang, dan Ibu ikhlas. Ayah nggak usah pikirin kami lagi, kami InsyaAllah bisa jaga diri, yang terpenting Ayah udah nggak sakit lagi. Kalau memang harus pergi... pergi dengan tenang ya, Ayah.”

Aku terus membacakan talqin dan surah Al-Qur'an di telinga Ayah terus-menerus.

Aku bohong.

Bagaimana mungkin kami tidak apa-apa ketika Ayah pergi meninggalkan kami? Bagaimana bisa kami bersikap biasa saja saat Ayah tak lagi bersama kami?

Aku benar-benar tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Seperti di sinetron-sinetron. Aneh sekali rasanya. Terlalu nyata untuk bisa dipercaya.

Aku masih terus mengelus rambut Ayah, membacakan Surah Yasin berulang-ulang, hingga akhirnya tubuhku mulai lelah. Perlahan, aku putar murottal dari aplikasi Al-Qur’an—kali itu Surah Al-Kahfi. Aku meletakkan kepalaku tepat di sebelah kanan Ayah, satu bantal dengannya. Kami mendengarkan murottal itu bersama.

Aku nyaris tertidur sampai samar-samar aku dengar suara memanggil.

“Kak, kak...”

Perawat membangunkanku.

“Iya, Kak?” jawabku setengah sadar.

“Kak, sudah boleh tunggu di luar ya…”

“Nggak apa-apa Kak ditinggal?”

“Nggak apa-apa. Keluarga yang penting sudah stand by saja di luar.”

Aku mengangguk, mematikan murottal dari ponselku. Aku pastikan Ayah terlihat tenang, seperti sedang beristirahat, sebelum akhirnya aku melangkah keluar dan menemui yang lain.

Krek! suara pintu ICU yang kubuka.

“Gimana Ayah?” tanya Ibu.

Saudara yang lain sudah tertidur lelap di kursi tunggu. Hanya Ibu, Abang, dan seorang sepupu jauh yang masih terjaga.

“Tadi sempat naik lagi angka heart rate di monitornya setelah Ichak bacain talqin, sekalian dibantu sama dokter dan perawat juga. Ini udah balik stabil, jadi disuruh nunggu di luar.”

Waktu sudah larut malam, baterai ponselku juga hampir habis. Aku takut besok masih harus bertahan di sini, jadi aku cari tempat isi daya. Di tengah lokasi rumah sakit, ada lemari khusus untuk charging ponsel. Aku masukkan ponselku ke dalam salah satu sekatnya, lalu mencari posisi duduk yang strategis—di mana aku bisa memantau ponsel sambil mencoba beristirahat.

Kebetulan, ada TV yang menyala. Programnya UFC Fight Night. Aku tidak mengerti apa pun tentang pertandingan itu, tapi cukup mengalihkan pikiranku. Setidaknya aku tidak duduk terpaku dalam hening yang menusuk.

Awalnya aku hanya duduk, tapi setelah dua puluh menit lebih, tubuhku mulai pegal. Di sekelilingku, beberapa orang juga terlihat tidur—pasangan suami istri, seorang bapak, semua sudah terlelap di kursi-kursi melingkar itu.

Akhirnya, aku rebahkan tubuhku di sana juga. Tas kecil jadi bantal darurat, lengan panjang dan hijabku cukup tebal untuk menahan dingin malam. Alhamdulillah, aku masih merasa cukup hangat walau hanya memakai pakaian seadanya dari Medan tadi siang.

Aku menatap layar TV lama sekali, hingga akhirnya pelan-pelan mataku terpejam. Setiap kali ada langkah kaki yang lewat, aku membuka mata—memastikan ponselku masih aman. Kadang aku mengubah posisi tidurku, memeriksa lagi berapa persen baterai sudah terisi.

Saat aku berjalan balik ke tempat duduk, kulihat Ibu dan Abang sudah ditemani Tante dan Om. Tapi aku terlalu lelah untuk menyapa, jadi kupilih tetap di sini, menunggu ponselku terisi penuh. Malam itu, aku tertidur di sana. Terbangun-bangun. Tapi setidaknya, tubuhku bisa sedikit beristirahat.

Minggu,

12 Mei 2024

03.00 WIB

Aku terbangun dan melihat layar TV yang sebelumnya menyala kini sudah mati. Sunyi. Suara-suara yang menemani malamku lenyap begitu saja. Tampak beberapa orang yang sebelumnya tertidur di kursi, kini sudah terbangun. Bapak yang tadi tertidur juga sudah tidak ada di tempatnya.

Aku berdiri dan memeriksa persentase baterai ponselku. Alhamdulillah, sudah penuh. Aku mencabut charger dan menggulungnya, bersiap kembali untuk duduk. Namun, saat aku berbalik, aku melihat Abang berjalan menghampiriku. Wajahnya cemas, langkahnya tergopoh-gopoh.

Firasatku sudah tidak enak. Jantungku berdegup cepat, tubuhku tiba-tiba gelisah. "Dokternya nyuruh baca-bacain Ayah, Abang ga ngerti." kata Abang dengan nafas yang berat.

Kami segera bergegas menuju ruang ICU. Begitu kami masuk, suasana yang ramai langsung menyergap. Beberapa adik Ibu, dokter, perawat, serta dokter koas sudah ada di sana. Mataku langsung tertuju pada layar monitor. Angka-angka di sana semakin menurun drastis, hampir mendekati nol.

Tanpa ragu, aku langsung mendekati telinga Ayah dan mulai membisikkan talqin—berulang kali. Di sisi lain, perawat dan dokter masih berusaha keras menstabilkan kondisi Ayah. Beberapa di antaranya mencatat, ada yang memompa jantung, bahkan ada yang naik ke atas tempat tidur untuk menekan-nekan tubuh Ayah. Aku tak tahu berapa banyak alat bantu yang sudah mereka pasang.

Hati ini hancur melihat Ayah yang sepertinya sangat menderita. Namun di sisi lain, aku tahu tak ada pilihan selain untuk bertahan.

Setengah jam berlalu, semua upaya medis terus dilakukan agar Ayah bisa bertahan. Ibu berpesan pada dokter dan perawat, jika memang sudah tak bisa lagi, tak apa—kasihan Ayah. Namun, dokter tetap berusaha, “Kita akan usahakan semaksimal mungkin dulu ya Bu, selebihnya kita serahkan pada Allah.”

Abang kemudian memberitahuku bahwa salah satu tenaga medis sampai menangis saat kami terus membacakan doa untuk Ayah. Suaraku sudah semakin melemah, tapi aku tetap berusaha melafalkan doa-doa, meskipun Ayah tidak memberikan respon positif sama sekali.

04.00 WIB

Ruangan ICU RS. Tentara

Pada pukul 04.00, kata-kata dokter terasa seperti petir yang menghentak. “Bu, ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sudah kehendak Allah, Bapak sudah tidak ada Bu. Semoga Ibu dan keluarga yang ditinggal bisa tabah ya.”

Innalillahi wa innailaihi rajiun.

Ayah sudah tidak ada. Ayah sudah pergi. Ayah sudah meninggal.

Sekejap, dunia terasa berubah. Aku menatap tubuh Ayah yang telah terbaring tenang, memeluk kepala Ayah dengan erat, dan menangis. Tak pernah aku bayangkan perasaan ini datang begitu cepat. Aku menjadi anak yatim, tanpa ada kesempatan lagi untuk berbicara dengan Ayah.

Namun, di tengah kesedihan itu, aku tetap merasa bersyukur. Aku bersyukur bisa menemani Ayah saat-saat kritisnya. Aku bisa membacakan beberapa kali Surah Yasin yang InsyaAllah bisa memberikan ketenangan dan mempermudah keluarnya ruh. Aku sempat membacakan zikir dan talqin secara berulang yang InsyaAllah bisa memberi suasana damai dan menentramkan hatinya ketika sedang nazak. Aku bersyukur Allah memberi aku kesempatan untuk membersamai Ayah saat sakaratul mautnya.

Perawat mulai melepas semua selang yang terpasang pada tubuh Ayah. Rasanya, semua ini seperti mimpi. Kenapa bisa terjadi begitu cepat? Aku masih tak percaya ini benar-benar terjadi.

Sekitar pukul 05.00 subuh, kami membawa Ayah ke rumah dengan ambulans. Aku dan Tanteku di belakang menjaga Ayah di samping brankar, sementara Ibu duduk di samping supir. Meski aku berusaha tenang, air mataku tetap tak bisa kubendung melihat Ayah yang sudah terbaring dengan kain putih menutupi tubuhnya.

Dulu, aku takut melihat jenazah. Namun kali ini, meski Ayah sudah tak bernyawa, rasa takut itu tak ada. Aku malah merasa lebih dekat dengan Ayah, bisa mengelus tangannya yang terlipat seperti saat sholat.

Ambulans melaju, sirine berbunyi sepanjang perjalanan. Meski subuh, jalan sudah ramai. Rumah kami sudah dipersiapkan, tikar dikembangkan, dan perabotan disusun serapat mungkin agar rumah bisa dengan lega menyambut pelayat yang datang. Di ruang tamu, Ayah terbaring di atas kasur yang sudah diberi sprei putih. Hatiku hancur, mengapa Ayah begitu cepat Engkau ambil, Ya Allah?

Orang-orang mulai berdatangan. Tetangga, saudara-saudara dekat, teman-teman Ayah, kerabat jauh hingga orang-orang yang rupanya tampak asing di ingatanku. Mereka datang menyalami kami dan mengucapkan bela sungkawa. Tetapi bagian terberat bagiku adalah ketika aku harus mengucapkan, “Maafkan almarhum Ayah ya Pak/Bu kalau semasa hidup almarhum ada salah kata atau perbuatan.”

Setiap kali ucapan itu keluar, air mata tak bisa kutahan. Rasanya seperti berat sekali, menjadi perwakilan Ayah untuk meminta maaf atas khilaf Ayah semasa hidupnya.

Kehilangan itu datang bukan hanya dalam bentuk tubuh yang terbaring, tetapi juga dalam kata-kata yang harus diucapkan, dalam langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan segala urusan yang ditinggalkan.

Ayah, dengan segala kebaikan dan kekurangannya, kini hanya bisa dikenang.

Dan saat Ayah dimandikan untuk terakhir kali sebelum dikafani, semuanya terasa semakin nyata. Keranda tertutup kain hijau dengan lafaz “Lailahaillallah” sudah siap di depan rumah, tepat di tempat Ayah biasa memarkirkan motor Supra X 125 tahun 2007 berwarna merah kesayangannya.

Abang sempat mengambil foto ada keranda untuk jasad Ayah.

Setelah jenazah Ayah selesai dikafani dan disiapkan untuk dibawa ke masjid, kami diberi kesempatan untuk melihat Ayah terakhir kalinya. Wajahnya yang pucat dan pipinya yang menirus mengingatkanku betapa cepatnya waktu berlalu, dan betapa singkatnya waktu yang kita miliki bersama orang yang kita cintai.

Aku mencium kepala dan kaki Ayah sambil menangis, sangat sedih karena harus berpisah dengan Ayah untuk selamanya. Sambil menangis, aku berdoa, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, dan menerima amal ibadahnya.

Saat itu, aku merasa separuh duniaku runtuh. Air mataku jatuh begitu deras, dan hijabku basah karena kesedihan yang begitu mendalam. Aku merasakan betapa beratnya perpisahan ini, dan betapa sulitnya untuk benar-benar siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Tidak ada yang bisa mengajarkan betapa dalamnya rasa kehilangan ini sampai kita menghadapinya sendiri.

Tapi meskipun aku hancur, hidup harus terus berjalan. Kami membawa Ayah ke masjid untuk dishalatkan. Banyak jamaah yang datang, terutama jamaah di shaf laki-laki, yang InsyaAllah menunjukkan betapa baiknya Ayah semasa hidupnya. Aku sendiri pun harus ikut menyolatkan jenazah Ayah, yang sebelumnya tak pernah aku bayangkan akan aku lakukan.

Doa untuk Ayah terus aku panjatkan setelah shalat jenazah, "Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu," memohon agar Allah mengampuni dan memberi rahmat-Nya kepada Ayah.

Setelah itu, kami mengikuti ambulans menuju pemakaman, tempat di mana Ayah akan dimakamkan di samping keluarga besar. Meskipun rasa kehilangan begitu berat, aku tetap berusaha tegar, tahu bahwa hidup terus berjalan dan Ayah akan selalu ada dalam doa dan kenanganku.

Jenazah Ayah yang akan dishalatkan di Masjid Raya seusai shalat zuhur.

Jenazah Ayah yang akan dibawa ke pemakaman sesuai dishalatkan.

Perjalanan menuju makam Ayah diiringi oleh sirine ambulans yang menggema, menambah kesedihan yang mendalam dalam hati kami. Beruntungnya, dari masjid tempat Ayah disholatkan, jaraknya tidak terlalu jauh menuju pemakaman meskipun terletak di pinggir jalan besar.

Dalam waktu kurang dari lima menit, kami sampai di sana, terburu-buru menuju liang kubur tempat Ayah akan beristirahat. Ayah akhirnya dikuburkan di satu liang dengan almarhum ayahnya, yang kami panggil dengan sebutan Nenek Godang. Mengingat kuburan Nenek Godang sudah berpuluh-puluh tahun dan lahan yang tersedia semakin terbatas, diputuskanlah untuk membiarkan Ayah beristirahat di liang yang sama. Al-Fatihah untuk ayahku tercinta, yang kini telah kembali ke pangkuan-Nya, meninggalkan kenangan yang akan selalu hidup dalam hati kami.

Berdo'a bersama para pelayat yang hadir di pemakaman Ayah.

Ya Allah, rasanya seperti mimpi harus melihat ayahku dikuburkan dengan mata kepalaku sendiri. Namun, aku tahu, Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untuk Ayah. Kini Ayah tidak perlu lagi merasakan sakit, dan dia bisa beristirahat dengan tenang di surga-Mu.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakannya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i).

Aku memang bukan anak yang sempurna, bahkan aku belum bisa menjadi anak shalehah. Namun, aku berjanji, Ayah tidak akan pernah sendirian. Setiap hari, aku akan mendoakan Ayah, berharap doa-doaku bisa menemani dan meringankan hisabnya. InsyaAllah ya, Ayah.

Usai pemakaman, saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti acara pemakaman mulai berdatangan. Rumah kami masih ramai dengan para pelayat. Aku tidak tahu amalan apa yang Ayah lakukan semasa hidupnya, tapi aku yakin, banyak orang yang datang untuk mendoakan kepergian Ayah.

Sekitar jam tiga sore, ketika tamu mulai beranjak pulang, aku beristirahat sebentar di depan TV. Aku belum sempat tidur sejak pagi, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sejenak sebelum malam nanti ada takziah lagi untuk jamaah bapak-bapak.

Tak sampai setengah jam, aku terbangun karena ada saudara yang hendak pulang mengingat besok sudah hari Senin. Saat bangun, tubuhku terasa sakit, pegal seperti habis dipukuli, terutama di bagian punggung. Namun, aku mengabaikan rasa sakit itu dan tetap beraktivitas. Menjelang maghrib, aku mulai membersihkan ruang tamu yang tadi dipakai jamaah dan akan digunakan untuk pengajian malam ini.

Di depan rumah juga sudah dipasang teratak dengan kursi-kursi untuk para tamu yang hadir. Salah satunya adalah Anggi, teman dekatku sejak SMA. Kami sudah saling kenal sejak SMP, meski tidak terlalu akrab. Namun, di SMA kami sekelas dan dia selalu tertawa mendengar lelucon recehku. Bahkan ketika aku diam pun, Anggi bisa tiba-tiba tertawa. Entah selucu apa wajahku ini di matanya, namun setiap di dekatku dia selalu terbahak entah dengan ataupun tanpa alasan. Anggi adalah salah satu temanku yang sering dibawakan makanan oleh Ayah tiap kali teman-temanku bermain ke rumah ketika kami SMA dulu. Bisa dibilang Anggi sudah cukup mengenal Ayah, pun sebaliknya.

Setelah Isya, para jamaah mulai bubar (termasuk Anggi), diakhiri dengan pengumuman bahwa besok masih ada malam kedua untuk mendoakan Ayah. Alhamdulillah, malam itu banyak tetangga, kerabat, dan saudara yang hadir. Seusai acara, saudara-saudaraku langsung berkumpul di belakang untuk makan malam bersama, sedangkan aku memilih sholat Isya terlebih dahulu, karena perutku sama sekali tidak merasa lapar. Aku sendirian di ruang tamu, masih dengan pintu dan jendela terbuka, berharap angin malam bisa masuk setelah pengajian tadi.

Usai shalat Isya, aku terduduk lemas. Malam ini adalah malam pertama aku hidup tanpa Ayah. Malam pertama aku sebagai anak yatim. Aku membaca Yasin kembali, mengirimkan doa untuk Ayah, dan menangis tersedu-sedu sendirian. Setelah para pelayat pulang, entah kenapa rasa sedihku semakin dalam. Aku menangis diam-diam, berusaha agar tidak ketahuan oleh yang lain. Aku tak makan malam, karena tidak ada nafsu sedikit pun untuk makan.

Aku menghapus air mata dan air hidungku, agar yang lain tidak tahu bahwa aku baru saja menangis. Aku masih memakai baju yang sama dengan gamis yang kupakai saat penguburan Ayah tadi siang. Aku hanya ingin beristirahat sejenak di kursi. Tanpa terasa, aku tertidur hingga pagi, dengan baju dan posisi yang sama seperti malam sebelumnya.

Minggu,

13 Mei 2024

Rumah masih dipenuhi suasana ramai. Saudara-saudaraku masih berkumpul di rumah, dan meskipun hati ini terasa hampa, keberadaan mereka membuat rumah tidak begitu sepi. Tetangga juga masih banyak yang datang dan pergi, mengenang kebaikan Ayah semasa hidupnya. Menceritakan saat setiap kali pohon mangga di depan rumah berbuah, Ayah selalu membagikan hasilnya kepada siapa saja yang lewat, tanpa pilih kasih.

Bahkan saat lebaran, meskipun persediaan sirup di rumah kami terbatas, Ayah tetap dengan senang hati memberikannya kepada tetangga yang datang. Ayah juga tak pernah lupa menyapu halaman rumah setiap pagi atau sore, bertemu dengan banyak orang yang lewat, dan selalu menyapa mereka dengan senyum dan tawa, apapun topik yang dibicarakan. Kenangan tentang kebaikan dan kehangatan hatinya takkan pernah terlupakan.

Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin.

Ayah meninggalkan banyak kenangan indah dan kesan yang mendalam di hati orang-orang yang mengenalnya.

Aku tak begitu ingat dengan pasti apa yang terjadi di hari itu, namun satu hal yang kuingat jelas adalah bagaimana rumah ini masih ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Sore itu, menjelang maghrib, aku dan Abang mulai membereskan ruang tamu, menyusun bangku-bangku yang akan digunakan untuk menerima jamaah takziah malam kedua, untuk mendoakan Ayah. Dalam kesibukan itu, hatiku tak bisa berhenti merasakan kehilangan yang begitu dalam.

Keadaan ruang tamu pada saat itu.

Keadaan teras setelah kursi untuk jamaah takziah sudah disusun.

Setelah pengajian, aku segera shalat Isya. Namun entah kenapa, setiap kali selesai shalat, air mataku selalu mengalir. Rasa sedihku semakin mendalam setelah setiap acara tahlilan selesai, dan ini terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Aku shalat, namun hatiku penuh kegelisahan, tidak khusyuk sama sekali. Aku hanya bisa membayangkan hidupku yang kini tanpa Ayah. Bagaimana aku bisa bertahan tanpa sosoknya yang selalu ada, yang selama ini menjadi penopang dan tempatku bersandar? Terlalu berat rasanya.

Masih ada banyak cita-cita dan impian yang belum sempat terwujud, namun kini aku tak bisa lagi melibatkan Ayah dalam perjalanan hidupku. Tak bisa lagi memperlihatkan semua yang telah dan akan kulakukan. Ternyata aku harus menerima kenyataan, bahwa aku sudah kalah dengan takdir yang telah ditentukan untuk Ayah.

Sabtu,

18 Mei 2024

Seminggu setelah kepergian Ayah, aku harus menjalankan tanggung jawab sebagai panitia Company Trip ke Malaysia. Setelah melalui banyak pertimbangan dan diskusi dengan keluarga, akhirnya aku memutuskan tetap berangkat. Di rumah memang tak ada acara tujuh harian, tak ada alasan kuat untuk membatalkan kepergian ini. Tapi hatiku masih dipenuhi rasa tidak percaya—seminggu lalu, Ayahku baru saja berpulang ke Rahmatullah.

Hari-hari kujalani seperti dalam kabut, setengah sadar bahwa aku kini telah menjadi seorang anak yatim.

Di Malaysia, kesibukan menyita waktuku hampir 22 jam setiap hari. Tugas demi tugas datang silih berganti. Aku menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab, tapi nyaris tanpa jeda untuk sekadar mengingat bahwa Ayah sudah tiada. Tak ada waktu untuk bertanya-tanya bagaimana Ayah di alam sana. Aku terlalu sibuk... sampai lupa caranya menangis.

Padahal sebelum keberangkatan, saat Ayah mulai terbaring lemah di kasur, aku sudah membuat rencana kecil. Aku ingin membelikannya kaos tipis—yang nyaman dipakai di rumah, karena tubuh Ayah sering kepanasan saat harus berbaring lama. Aku juga ingin membawakan kopi Old Town varian klasik khas Malaysia, agar saat Ayah sembuh nanti, beliau bisa menikmatinya setiap pagi seperti biasa, sembari bercerita atau sekadar menatap langit dari taman rumah.

Tapi Allah berkehendak lain. Allah memanggil Ayah lebih dulu.

Ada begitu banyak cerita yang ingin kuceritakan padanya sepulang dari perjalanan ini.

Ini adalah pengalaman pertamaku ke luar negeri, dan gratis. Harusnya aku bisa menunjukkan semua foto dan kisah lucu yang terjadi selama di sana. Harusnya Ayah tersenyum bangga. Tapi kini, semua itu hanya bisa kusimpan sendiri. Karena ternyata, Allah lebih sayang Ayah daripada aku.

Ayah harus tahu Menara Kembar yang selama ini cuma kita lihat dalam bentuk miniatur di lemari hias rumah, ternyata sebesar ini, Yah. Megah sekali.

Ayah harus tahu, di night market sini banyak banget durian! Buah kesukaan Ayah, kan? Tapi harganya mahal sekali. Dan rasanya... tetap nggak bisa ngalahin durian yang biasa Ayah beli, yang kita makan bareng di rumah, sambil ngobrol dan ketawa-ketawa.

Ayah harus tahu, di Genting ada kwetiau terenak yang pernah Ichak coba! Meski harganya agak mahal, rasanya sepadan banget, Yah. Ichak yakin Ayah bakal suka.

Ayah harus tahu, di Aquaria ada begitu banyak ikan yang belum pernah kita lihat sebelumnya! Warnanya cantik-cantik, bentuknya lucu-lucu. Kalau Ayah ada di sini, pasti Ayah senang banget lihat semuanya.

Ayah harus tahu, naik cable car ternyata seseru itu! Antriannya panjang banget, capek nunggu dan berdiri lama. Tapi begitu sampai di atas dan lihat pemandangannya... MasyaAllah, indah sekali, Yah!

Ayah harus tahu, ternyata di Genting ada kasino besar yang letaknya di dalam mall! Di sini, siang dan malam rasanya nyaru—kalau nggak lihat jam, kita nggak akan sadar hari sudah berganti, karena suasananya terus ramai dan hidup.

Ayah harus tahu, Ichak ditunjuk jadi MC untuk gala dinner. Perlu buat script dan latihan dulu, karena harus pakai Bahasa Inggris—soalnya ada tamu-tamu Bos besar yang bukan WNI. Alhamdulillah semua lancar, bahkan Ichak dapat pujian, either dari Bos atau tamu Bos. Ayah pasti bangga kan? Anak gadis siapa dulu? Hehe...

Satu lagi, Ayah harus tahu, ternyata di Pavilion, jam sembilan pagi sudah banyak orang yang sarapan di sana. Suasananya hidup dan penuh aroma makanan enak!

Sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan pada Ayah. Tapi untuk sekarang, semua itu hanya bisa kusimpan dalam hati. Aku berharap, kelak ketika kita dipertemukan kembali di surga, aku bisa duduk di samping Ayah dan menceritakan semuanya—satu per satu, sambil Ayah menyimak seperti dulu.

Lima hari empat malam aku jalani di Malaysia dengan baik-baik saja, hingga tanggal 22 Mei 2024. Hari-hariku penuh dengan jadwal padat, pertemuan dengan banyak orang, dan pengalaman baru yang datang silih berganti. Tak ada alasan untuk tidak menikmati semuanya. Aku tertawa, aku sibuk, dan aku terlihat baik. Lalu aku kembali ke Indonesia... dan keesokan harinya langsung pulang ke kota asal untuk membawakan buah tangan bagi keluarga kecilku yang menanti di rumah.

Setelah itu, kehidupan kembali ke jalurnya. Aku harus kembali bekerja—tiga hari dalam seminggu turun ke lapangan, dan sisanya menghadapi layar laptop dari pagi hingga sore. Semuanya seperti kembali normal... seolah tak ada yang berubah. Seolah aku bukan panitia yang baru pulang dari luar negeri. Seolah Ayah... masih ada.

Tapi tidak dengan hatiku.

Dalam keheningan ruangan kantor, di sela-sela tugas, tiba-tiba fokusku buyar dan air mata jatuh begitu saja. Aku buru-buru pergi ke toilet, menyeka pipi agar tak ada yang tahu bahwa sampai hari ini, hatiku masih rapuh dan hari-hariku masih kelabu.

Rasa kehilangan itu datang lebih dalam ketika aku sendiri—di kamar kos, menjelang tidur, saat makan, atau setelah selesai shalat maghrib. Dadaku sering terasa sesak. Kadang aku bahkan bertanya-tanya… apakah semua ini cuma mimpi? Apakah Ayah sebenarnya masih ada?

Setiap hari, aku kirimkan do’a dan Al-Fatihah untuk Ayah. Semoga Ayah diberi tempat terbaik di sisi Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tetap saja, air mata tak bisa dibendung. Aku sering menangis sendirian, hanya ditemani dinding kamar dan beberapa ekor kucing liar yang suka datang untuk minta makan.

Ketika aku pulang ke rumah di kota yang berbeda itu dan hanya ada kami bertiga—Aku, Ibu, dan Abang—saat itulah rasa kehilangan itu paling nyata. Rumah ini terasa sangat kosong tanpa Ayah.

Biasanya...

Kalau aku hendak makan dan membuka lemari lauk, Ayah selalu menghampiri sambil memperbaiki sarung kuningnya sambil tersenyum, “Ih, mau makan Ichak?”

Biasanya...

Saat aku bangun subuh, Ayah sudah di dapur, merebus air untuk kopi paginya.

Biasanya...

Hari Minggu pagi setelah sarapan, Ayah pasti berbaring sambil menonton TV, sementara aku sibuk berlalu lalang untuk mengepel lantai.

Biasanya...

Langkah kaki Ayah terdengar jelas setiap pagi, mengisi keheningan rumah yang masih senyap.

Biasanya...

Suara gesekan sapu lidi Ayah terdengar dari halaman depan, diselingi sapa hangat untuk siapa pun yang lewat—entah basa-basi ringan atau karena ada mangga yang ingin Ayah bagikan.

Kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang kutangkap lewat ingatan dan air mata.

Empat puluh hari setelah kepergian Ayah, kami mengadakan kirim do’a bersama. Alhamdulillah, banyak jamaah yang hadir. Aku mendesain kartu ucapan yang diselipkan dalam sarung dan tasbih untuk mereka. Abang juga membuat desain untuk halaman depan buku Yasin. Ini dia, Yah... desainnya. Semoga Ayah suka.

Kartu ucapan.

Buku Yasin Ayah. Btw yang pilihin model covernya Ichak sama Abang.

-----------

Teruntuk Ayah,

Ayah orang baik.

Banyak orang mengatakan Ayah punya pribadi yang sangat baik dan menyenangkan bahkan sampai di akhir usia Ayah.

Pernah ada dua lagu yang memeluk luka kehilangan ini di dalam hatiku begitu erat, hingga aku menangis tanpa henti—seolah setiap baitnya tahu persis di mana hatiku pernah patah, di mana ragaku tersesat dan di mana kakiku tak sanggup lagi menginjak.

Pertama, Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Aku sering menangis terisak-isak begitu saja tanpa rencana, bahkan ketika sekadar sambil membersihkan rumah. Apalagi tepat di bagian lirik:

Kini badan mu tak sakit-sakit lagi

Kau dan orang-orang di sana muda lagi

Langsung terlintas di benakku... momen-momen saat aku sempat merawat Ayah di hari-hari terakhirnya. Dalam hitungan hari itu saja, aku menyaksikan sendiri bagaimana tubuh Ayah mulai melemah—betapa sulitnya Ayah bergerak, betapa pelan dan susahnya mengunyah, hingga betapa mudahnya Ayah merasa kepanasan, bahkan setelah baru saja selesai mandi. Rasanya tidak pernah cukup waktu untuk bisa benar-benar memahami bahwa perlahan... Ayah sedang bersiap pergi.

Di tengah semua kenangan itu, ada satu bagian lagu yang terus terngiang—terutama lirik penutupnya. Lirik yang seolah mewakili isi hati yang belum sempat terucap. Rasanya aku ingin sekali bisa menyampaikan langsung kalimat-kalimat itu ke Ayah... sambil menggenggam tangan Ayah untuk terakhir kalinya.

Mungkinkah kau mampir hari ini?

Bila tidak sekarang

Janji kita pasti kan bertemu lagi

Poster Lagu Bunga Matahari - Salpriadi

Lirik ini benar-benar mewakili semua yang ingin aku harap bisa disampaikan ke Ayah. Dalam lagu ini pula, ada harapan untuk seseorang yang dicintai—ingin orang itu bisa berbahagia, bersinar dan menemukan dunianya sendiri, meskipun harus berjalan tanpa dirinya. Konon bunga matahari di sini menjadi lambang tentang pertumbuhan, tentang berani berdiri tegak menghadap cahaya, tentang keindahan yang terus hidup meski harus berpisah dari akar lamanya.

Lagu ini juga bukan sekadar tentang perpisahan seperti yang kita rasakan Yah, tapi juga merelakan dengan cinta, karena cinta yang bijak adalah cinta yang tahu kapan harus merelakan, tanpa kehilangan rasa hormat dan sayang sebab sadar mencintai kadang berarti tidak menahan.

Kedua, Sudden Shower dari ECLIPSE. Setelah sekian lama tidak mendengar lagu Korea, entah kenapa ketika mendengar lagu ini pertama kali, rasanya hati ingin berteriak tanpa suara dan pelan-pelan kesedihan menetes dari celah-celah kenangan yang pernah dilalui bersama Ayah. Orang bilang lagu ini menggambarkan perasaan cinta mendalam dan nostalgia akan masa lalu dari kenangan akan cinta pertama. Dalam hal kita, sebab cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya.

Bagian reff-nya kurang lebih seperti ini:

그대는 사랑입니다, 하나뿐인 사랑

(Engkaulah cinta, satu-satunya cinta)

다시는 그대와 같은 사랑 없을 테니

(Tak akan pernah ada cinta seperti dirimu lagi)

잊지 않아요, 내게 주었던 작은 기억 하나도

(Aku tidak akan melupakan, bahkan satu kenangan kecil yang pernah kau berikan padaku)

오늘도 새겨봅니다, 내겐 선물인 그댈

(Hari ini pun, aku masih mengukirnya dalam hatiku—dirimu, yang bagiku adalah sebuah hadiah)

Poster Lagu Sudden Shower - ECLIPSE

Lirik lagunya indah namun rapuh, mengenang momen-momen bersama yang tiba-tiba berakhir seperti hujan sekejap saja—cepat datang, cepat pergi, meninggalkan basah yang sulit dikeringkan. Ada kerinduan yang tertahan, kata-kata yang tidak sempat diucapkan dan keinginan untuk tetap mengenang, meski tahu tidak bisa mengulang waktu.

Ia seakan menyimpan seberkas keikhlasan yang mendalam, seperti yang kini sedang kami usahakan: menerima kenyataan bahwa tidak semua hal indah bisa bertahan selamanya. Intinya adalah menerima kehilangan, menghargai setiap kenangan yang telah ada, dan melangkah maju meski hati masih sedikit basah oleh rintik-rintik masa lalu.

Lagu ini menjadi salah satu yang sering diputar berulang kali di playlist-ku, terutama saat perjalanan pulang dari Medan ke Siantar, atau sebaliknya. Setiap kali mendengarkannya, entah mengapa, air mata tak pernah bisa kubendung. Aku sering kali terdiam di bus, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, meresapi setiap kata dalam lagu itu—dan mungkin, dalam diamku, mencoba mengikhlaskan semua yang telah pergi.

Masih banyak hal yang rasanya ingin aku ceritakan pada Ayah, terutama tentang bagaimana kami menjalani hidup tanpa Ayah di sisi kami. Dulu, kami selalu pergi berempat—entah itu hanya untuk makan di luar atau sekadar ke pantai untuk menyegarkan pikiran. Tapi sekarang, semuanya berubah. Kami tinggal bertiga. Ada yang terasa hampa, ada kekosongan yang tak tergantikan, namun kami tetap harus belajar untuk terbiasa dengan perubahan ini.

Setiap Sabtu, aku selalu pulang ke rumah. Setiap minggu, kami selalu berziarah ke makam Ayah, membersihkan sekitarnya, dan membaca Surah Yasin bersama. Seiring waktu, aku mulai merasakan ada kebiasaan yang berbeda, ada perubahan kecil yang terasa begitu nyata, baik ketika Ayah ada, maupun ketika Ayah sudah tidak ada.

Ichak belum bilang ya sama Ayah?

Tanggal 3 Maret 2025 kemarin, tepat tiga hari setelah puasa Ramadhan dimulai, nenek pun berpulang, Yah. Tidak lama setelah kepergian Ayah, nenek sempat menjalani beberapa operasi patah tulang, namun kondisinya semakin memburuk. Allah pun memilih untuk memanggil nenek. Satu per satu dari kita harus rela melepaskan orang yang kita cintai. Kini, hanya tinggal kami bertiga saja: Ibu, Abang, dan Ichak. Hari-hari di rumah hanya ada Abang dan Ibu, sedangkan Ichak harus jauh dari rumah, menjalani hidup sendiri.

Makam nenek pas bersebalahan dengan Bu Juju.

Waktu sudah berlalu tepat 365 hari, namun terkadang Ichak masih merasa belum terbiasa hidup tanpa Ayah. Rasa sakitnya sama, bekas sayatan di dada masih terasa perih, dan mata bercucur air juga masih sulit dibendung.

Oh ya, banyak hal yang belum sempat Ichak ceritakan ke Ayah, ya?

Ayah tahu nggak? Motor yang biasa Ayah pakai ke sana kemari itu—yang tiap pagi Ayah naiki buat beli sarapan, sekarang udah nggak di rumah lagi. Beberapa bulan setelah Ayah pergi, motornya dijual ke Pakde Om Iwan. Waktu itu, joknya udah berdebu, mesinnya dingin karena lama nggak dinyalain, dan kuncinya masih tergantung di sana, seperti masih menunggu Ayah balik buat memakainya lagi.

Padahal, itu motor kenangan banget, Yah. Motor pertama yang Ichak pakai buat belajar bawa motor gigi, motor yang pernah Ichak jatuhkan gara-gara panik... waktu itu Ayah langsung bantuin Ichak bangun, meski sambil ngomel-ngomel karena bawanya ugal-ugalan. Tapi Ichak tahu, omelannya penuh sayang.

Itu motor juga yang Ayah pakai buat antar jemput Ichak sekolah—dari SD, SMP, sampai SMA. Antar ngaji, antar les, antar main ke rumah teman. Bahkan setiap Ichak baru pulang dari Medan, Ayah pasti udah siap di loket atau stasiun kereta, nungguin dengan motor itu. Kita juga sering keliling naik motor itu pas puasa buat cari bukaan. Banyak sekali kenangan yang sekarang hanya bisa Ichak putar ulang dalam ingatan... dan rasanya sesak sekali, Yah. Karena semua itu nggak bisa diulang, nggak akan pernah sama lagi.